ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- IIJの技術

- セキュリティ・技術レポート

- Internet Infrastructure Review(IIR)

- Vol.67

- 1. 定期観測レポート(1)ブロードバンドトラフィックレポート〜トラフィックは安定成長が継続〜

- 目次

1. 定期観測レポート(1)

ブロードバンドトラフィックレポート〜トラフィックは安定成長が継続〜

1.1 概要

このレポートでは、毎年IIJが運用しているブロードバンド接続サービスのトラフィックを分析して、その結果を報告しています(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)。今回も、利用者の1日のトラフィック量やポート別使用量などを基に、この1年間のトラフィック傾向の変化を報告します。

全体として、過去数年と同様に、今年もトラフィックは安定した成長が続いています。今のところその傾向に目立った変化は見られません。

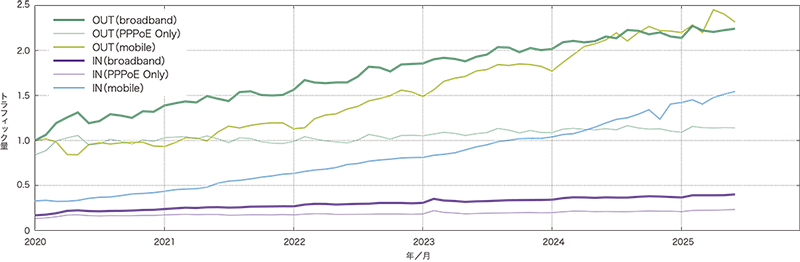

図-1は、IIJの固定ブロードバンドサービス及びモバイルサービス全体について、月ごとの平均トラフィック量の推移を示したグラフです。トラフィックのIN/OUTはISPから見た方向を表し、INは利用者からのアップロード、OUTは利用者へのダウンロードとなります。トラフィック量の数値は開示できないため、新型コロナ感染拡大前の2020年1月の両サービスのOUTの値を1として正規化しています。

図-1 ブロードバンド及びモバイルの月間トラフィック量の推移

この1年のブロードバンドトラフィック量は、INは9%の増加、OUTは4%の増加となっています。1年前はそれぞれ14%と12%でしたので、増加率は少し下がりました。ブロードバンドに関しては、IPv6・IPoEのトラフィック量も含めて示しています。IIJのブロードバンドにおけるIPv6は、IPoE方式とPPPoE方式があります。2025年6月時点で、IPoEのブロードバンドトラフィック量の全体に占める割合は、INで42%、OUTで49%と、全体の5割弱がIPoEとなっています。増加率は、昨年同月よりINで1ポイント減少、OUTで1ポイント増加とほとんど変化なく、IPoEへの移行が一巡したようです。

モバイルサービスは、コロナ禍の最初1年ほどは外出が減ったことで、トラフィックは横ばいでしたが、その後は増加傾向が続いています。モバイルはこの1年でINは29%、OUTは9%の増加となっています。1年前はそれぞれ29%と20%でした。モバイルサービスのINの比率が高いのは、アップロードが多い法人向けサービスの影響で、個人向けサービスに限ればIN比率はブロードバンド同様1/10程度です。

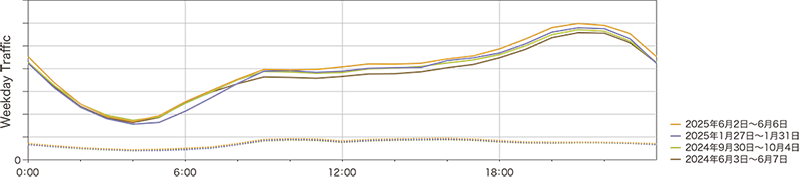

次に、この1年の平日の時間別ブロードバンドトラフィック量の推移を見ていきます。図-2に、昨年6月初旬の週から約4ヵ月おきに4つの週を選んで、各週の月曜から金曜の各時間の平均トラフィック量を示します。ここ数年学校が休みの時期は平日昼間のトラフィック量が増えるようになったので、学期途中の週を選んでいます。ここでのトラフィック量はPPPoEとIPoEの合計値です。下側の破線はそれぞれの週のアップロード量ですが、今回もダウンロード量に注目すると、夜中から早朝にかけてはトラフィック量はあまり増えていないものの、午前から夜にかけた時間帯においては着実に増えてきています。

図-2 この1年の平日時間別ブロードバンドトラフィック量の推移

1.2 データについて

今回も前回までと同様に、ブロードバンドに関しては、個人及び法人向けのブロードバンド接続サービスについて、ファイバーとDSLによるブロードバンド顧客を収容するルータで、Sampled NetFlowにより収集した調査データを利用しています。モバイルに関しては、個人及び法人向けのモバイルサービスについて、使用量にはアクセスゲートウェイの課金用情報を、使用ポートにはサービス収容ルータでのSampled NetFlowデータを利用しています。

トラフィックは平日と休日で傾向が異なるため、1週間分のトラフィックを解析します。今回は、2025年6月2日〜6月8日の1週間分のデータを解析して、前回解析した2024年6月3日〜6月9日の1週間分と比較します。

ブロードバンドの集計は契約ごとに行い、一方モバイルでは複数電話番号の契約があるので電話番号ごとの集計となっています。ブロードバンド各利用者の使用量は、利用者に割り当てられたIPアドレスと、観測されたIPアドレスを照合して求めています。なお、IPoEトラフィックはインターネットマルチフィード社のtransixサービスを利用していて詳細なデータが取得できていないため、ポート別解析の対象にはなっていません。

1.3 利用者の1日の使用量

まずは、ブロードバンド及びモバイル利用者の1日の利用量をいくつかの切り口から見ていきます。ここでの1日の利用量は各利用者の1週間分のデータの1日平均です。

2019年のレポートから、利用者の1日の使用量は個人向けサービス利用者のデータのみを使っています。これは、利用形態が多様な法人向けサービスを含めると分布の歪みが大きくなってしまうため、全体の利用傾向を掴むには個人向けサービス分だけを対象にした方が、より一般性があり分かりやすいと判断したからです。なお、次節のポート別使用量の解析では区別が難しいため法人向けも含めたデータを使っています。また、2021年からブロードバンドにはIPoEの利用者のデータも加えて、PPPoEとIPoEを統合してブロードバンドとして示しています(注6)。

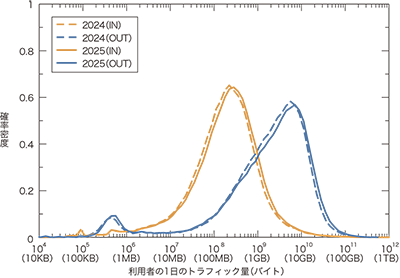

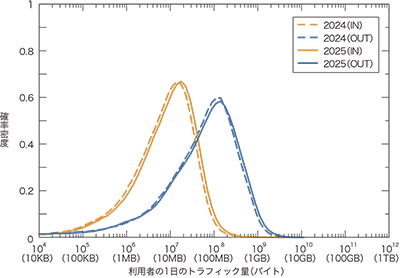

図-3及び図-4は、ブロードバンドとモバイル利用者の1日の平均利用量の分布(確率密度関数)を示します。アップロード(IN)とダウンロード(OUT)に分け、利用者のトラフィック量をX軸に、その出現確率をY軸に示していて、2024年と2025年を比較しています。X軸はログスケールで、10KB(104)から1TB(1012)の範囲を示しています。一部の利用者はグラフの範囲外にありますが、おおむね1TB(1012)までの範囲に分布しています。

図中のINとOUTの各分布は、片対数グラフ上で正規分布となる対数正規分布に近い形をしています。これはリニアなグラフで見ると、左端近くにピークがある、いわゆるロングテールな分布です。OUTの分布はINの分布より右にずれていて、ダウンロード量がアップロード量より1桁以上大きくなっています。

まず、図-3のブロードバンドの分布を見ます。2024年と2025年を比較すると、INとOUT共に分布全体がわずかながらも右側に移動していて、全体的に利用量が増えていることが分かります。

図-4のモバイルの場合も、分布の山が昨年に比べ少し右に移動していて、全体の利用量が増えていることが分かります。モバイルの利用量は、ブロードバンドに比べて大幅に少なく、また、使用量に制限があるため、分布右側のヘビーユーザの割合が少なくなっています。極端なヘビーユーザも存在しません。外出時のみの利用や、使用量の制限のため、各利用者の日ごとの利用量のばらつきはブロードバンドより大きくなります。

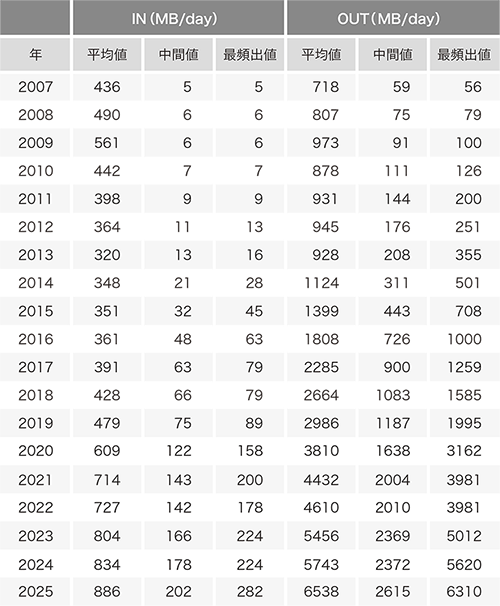

表-1は、ブロードバンド利用者の1日のトラフィック量の平均値と中間値、分布の山の頂点にある最頻出値の推移を示します。分布の山に対して頂点が少しずれている場合は、最頻出値は分布の山の中央に来るように補正しています。分布の最頻出値を2024年と2025年で比較すると、INでは224MBから282MBに、OUTでは5620MBから6310MBに増えています。伸び率で見ると、INで1.26倍、OUTは1.12倍となっています。一方、平均値はグラフ右側のヘビーユーザの使用量に左右されるため、2025年には、INの平均は886MB、OUTの平均は6538MBと、最頻出値より大きな値になります。2024年には、それぞれ834MBと5743MBでした。なお、前述のように2020年分まではPPPoE利用者のみの数字で、2021年以降はPPPoE利用者とIPoE利用者を統合した数字になっています。

表-1 ブロードバンド個人利用者の1日のトラフィック量の

平均値と最頻出値の推移

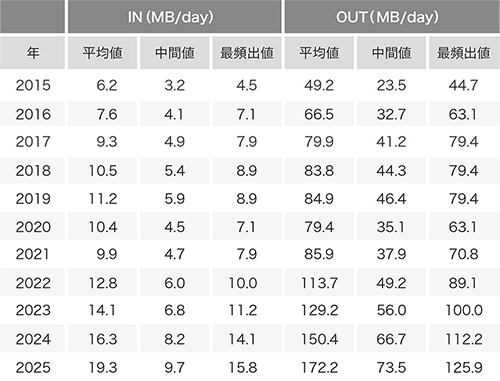

表-2はモバイルの値の推移で、2025年の最頻出値はINで16MB、OUTで126MB、平均値はINで19MB、OUTで172MBです。2024年の最頻出値はINで14MB、OUTで112MB、平均値はINで16MB、OUTで150MBでした。

表-2 モバイル個人利用者の1日のトラフィック量の平均値と最頻出値

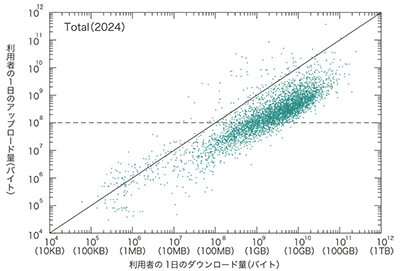

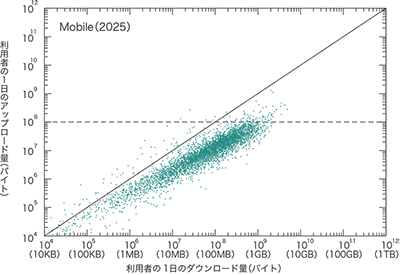

図-5及び図-6では、利用者5,000人をランダムに抽出し、利用者ごとのIN/OUT使用量をプロットしています。X軸はOUT(ダウンロード量)、Y軸はIN(アップロード量)で、共にログスケールです。利用者のIN/OUTが同量であれば対角線上にプロットされます。

対角線の下側に対角線に沿って広がるクラスタは、ダウンロード量が1桁多い一般的なユーザです。各利用者の使用量やIN/OUT比率にも大きなばらつきがあり、多様な利用形態が存在することがうかがえます。モバイルでも、OUTが1桁多い傾向は同じですが、ブロードバンドに比べて利用量は大幅に少なくなっています。ブロードバンド、モバイル共に、2024年との違いはほとんど分かりません。

利用者間のトラフィック使用量の偏りを見ると、使用量には大きな偏りがあり、結果として全体は一部利用者のトラフィックで占められています。例えば、ブロードバンド上位10%の利用者がOUTの50%、INの73%を占めています。更に、上位1%の利用者がOUTの15%、INの44%を占めています。モバイルでは上位10%の利用者がOUTの48%、INの46%を占めていて、上位1%の利用者がOUTの12%、INの13%を占めています。これらの割合は昨年からほとんど変わっていません。

1.4 ポート別使用量

次に、トラフィックの内訳をポート別の使用量から見ていきます。最近では、ポート番号からアプリケーションを特定することは困難です。P2P系アプリケーションには、双方が動的ポートを使うものが多く、また、多くのクライアント・サーバ型アプリケーションがファイアウォールを回避するため、HTTPが使う80番ポートなどを利用します。大まかに分けると、双方が1024番以上の動的ポートを使っていればP2P系のアプリケーションの可能性が高く、片方が1024番未満のいわゆるウェルノウンポートを使っていれば、クライアント・サーバ型のアプリケーションの可能性が高いと言えます。そこで、TCPとUDPで、ソースとデスティネーションのポート番号の小さい方を取り、ポート番号別の使用量を見てみます。

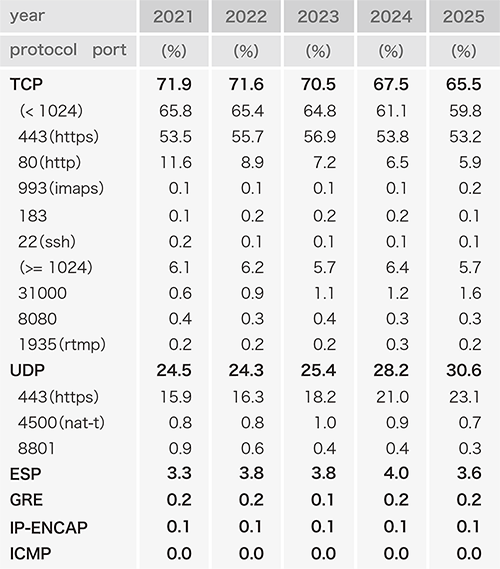

表-3はブロードバンド利用者のポート使用割合について過去5年間の推移を示します。2025年の全体トラフィックの66%はTCPで、昨年から2ポイント減りました。HTTPSのTCP443番ポートの割合は、53%で前回からわずかに減りました。HTTPのTCP80番ポートの割合は6%で1ポイント減っています。QUICプロトコルで使われるUDP443番ポートは、23%で2ポイント増えました。

TCPの動的ポートは、わずかに減って6%でした。動的ポートでの個別のポート番号の割合はわずかで、最大の31000番でも1.6%となっています。

表-3 ブロードバンド利用者のポート別使用量

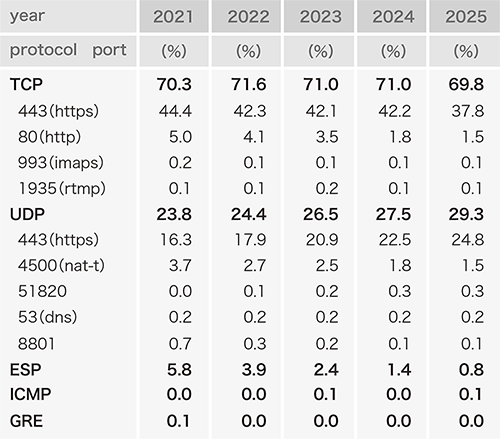

表-4はモバイル利用者のポート使用割合です。全体的にはブロードバンドの数字に近い値となっています。これは、スマートフォンでもPCと同様のアプリケーションを使うようになってきたことに加え、ブロードバンドにおけるスマートフォンの利用割合が増えているからだと考えられます。

ブロードバンドのポート別データは、PPPoEだけでIPoEを含まないので、固定ブロードバンド全体の傾向を表しているとは限りません。モバイルでのIPv4とIPv6の違いを見ると、IPv6ではTCPもUDPも443番ポートの割合がより大きくなっていて、IPoEでも同様の傾向があると考えられます。

表-4 モバイル利用者のポート別使用量

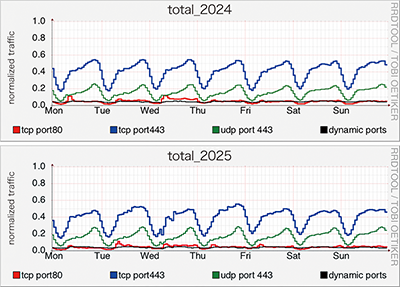

図-7は、ブロードバンド全体トラフィックにおける主要ポート利用の週間推移を、2024年と2025年で比較したものです。TCPポートの80番・443番・1024番以上の動的ポート、UDPポート443番の4つに分けてそれぞれの推移を示しています。グラフでは、ピーク時の総トラフィック量を1として正規化して表しています。全体のピークは19時〜23時頃です。2024年と比較して、全体では大きな変化はありませんが、UDPポート443番が少し増えています。

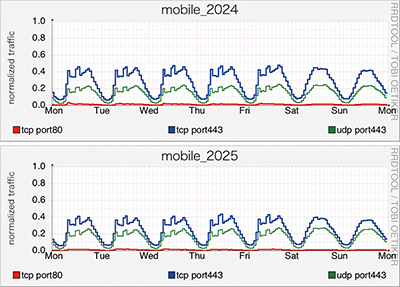

図-8のモバイルでは、トラフィックの大半を占めるTCP80番ポートと443番ポート、UDP443番ポートについて推移を示します。2024年と比べると、ブロードバンドと同様にUDPポート443番が少し増えています。ブロードバンドに比べると、平日には、朝の通勤時間、昼休み、夕方と3つのピークがあるなど利用時間の違いがあります。

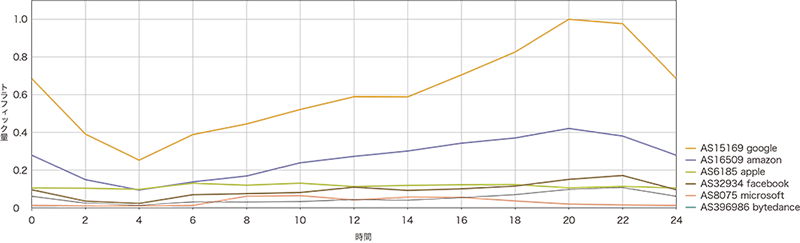

今回は主要コンテンツ事業者の平日の時間別トラフィックを見ていきます。図-9は、ブロードバンドのTCP及びUDPの送信元443番ポートのトラフィックについて、送信元IPアドレスから登録組織IDに当たるAS番号を取得し、主要コンテンツ事業者のAS番号について、平日の時間別のトラフィック量を2時間おきにプロットしたものです。主要コンテンツ事業者の多くは複数のAS番号を使っていますが、ここではトラフィック量が最も多いAS番号のみを取り上げます。また、これらの事業者は外部のコンテンツ配信ネットワーク(CDN)も使っていますが、外部CDN経由で配信されたコンテンツ分はカウントできません。従って、各事業者のトラフィック量はその事業者の総量を示す訳ではなく、あくまでAS単位のトラフィック量です。

図-9 大手コンテンツ事業者の平日時間別ブロードバンドトラフィック量

トラフィックが最も多いのはGoogleで、ここにはYouTubeが含まれます。次はAmazonで、ここにはAmazon Prime Video も、Amazon Web Serviceを利用する他社のトラフィックも含まれます。Google、Amazon、Facebook、そしてTikTokを運営するBytedanceは、いずれも動画コンテンツの多い事業者で、夕方から夜にかけてピークがあり、一般家庭での動画視聴傾向を反映しています。これに対して、Appleは時間に関わらず一定したトラフィックがあり、自動的にアプリ更新などが行われている影響だと思われます。Microsoftは昼間の時間のトラフィックが多く、リモートワークなどの仕事関係の利用が窺えます。また、UDPの443番ポートだけを見ると、67%がGoogle、13%がFacebook、6%がBytedanceとなっています。

1.5 まとめ

ここ数年ブロードバンドトラフィックは比較的安定した成長を続けていて、その傾向にもあまり変化はみられません。とはいえ、過去を振り返ると、トラフィック的にあまり変化のない時期が数年続くと、また次の変化がやってくるということを繰り返してきているので、近いうちに次の波がやってくるのかも知れません。

次の波の候補として、いま話題のAIの影響も挙げられますが、一般ユーザのAI利用が増えても、ブロードバンドトラフィックへの影響は限定的だと思います。例えば、検索がこれまでのキーワード検索からAIチャットボットに替わることは予想できますが、データサイズに大きな変化はないので、トラフィック量にはあまり影響はないでしょう。

他の可能性として、クラウドAIで監視カメラの映像を解析するサービスが、もしかすると大きなテロなどを契機に、急速に普及してアップロードが急増するシナリオが考えられます。このようなサービスは、今後拡大はするでしょうが、第三者に監視カメラ映像を提供することにはプライバシー侵害の懸念もあるので、急成長は難しいのではないかと思います。

一般ユーザから見えないところでは、大規模なAIモデル開発をする一部の組織が、AI学習用のデータとするため大量のコンテンツ取得をしていて、コンテンツ事業者側には負荷増大などの影響が出ているようです。

現状、ブロードバンドのトラフィック増加は、データの大きい動画コンテンツの増加に牽引されています。最近では、インターネット動画視聴は、家庭でもモバイルでもストレスなくできるようになってきました。電車の中でもスマートフォンで動画を観ている人がたくさんいます。今後もトラフィックの増加のペースに大きな変化はないとしても、動画コンテンツの利用者数、1人当たりの視聴時間、画質向上に伴うデータサイズは、いずれも当面は増え続けると考えられます。

これらはあくまで量的な変化ですが、誰もがスマートフォンでビデオを撮影し、簡単に加工や共有ができるようになったことは質的な変化で、更にAIで動画活用が簡単になり飛躍的に発展すると予想できます。このことは、単にインターネット上の動画視聴が増えている現象にとどまらず、これまでの文字中心の文化から、SNSでの写真と短い文章による発信、更に動画やアニメーションへと、テクノロジーによって我々のコミュニケーション、ひいては文化そのものが本質的に変化してきている社会現象だと捉えています。

- (注1)長健二朗. ブロードバンドトラフィックレポート: この5年間を振り返って.

https://www.iij.ad.jp/dev/report/iir/pdf/iir_vol64.pdf

- (注2)長健二朗. ブロードバンドトラフィックレポート: コロナ禍を経てトラフィックは安定増加傾向.

https://www.iij.ad.jp/dev/report/iir/pdf/iir_vol60.pdf

- (注3)長健二朗. ブロードバンドトラフィックレポート: コロナ禍3年目のトラフィックは小康状態.

https://www.iij.ad.jp/dev/report/iir/pdf/iir_vol56.pdf

- (注4)長健二朗. ブロードバンドトラフィックレポート: 2年目に入ったコロナ禍の影響.

https://www.iij.ad.jp/dev/report/iir/pdf/iir_vol52.pdf

- (注5)長健二朗. ブロードバンドトラフィックレポート: 新型コロナウイルス感染拡大の影響.

https://www.iij.ad.jp/dev/report/iir/pdf/iir_vol48.pdf

- (注6)利用者がPPPoEとIPoEの両方を使っている場合はそれぞれ別の利用者として扱われています。

執筆者プロフィール

長 健二朗(ちょう けんじろう)

IIJ 技術研究所 所長。

- 1. 定期観測レポート (1)

ブロードバンドトラフィックレポート〜トラフィックは安定成長が継続〜

ページの終わりです