ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- IIJについて

- 情報発信

- 広報誌(IIJ.news)

- IIJ.news Vol.190 October 2025

- スマートフォン最前線 ――私たちの「相棒」はどう進化するのか?

MVNOの進化とIIJmioの挑戦――IIJが描くモバイル戦略 スマートフォン最前線 ――私たちの「相棒」はどう進化するのか?

IIJ.news Vol.190 October 2025

AIの飛躍的進化、折りたたみ式の普及、カメラ性能の著しい向上、日常使いを支える堅牢性と急速充電……

さまざまな技術革新を通して、スマートフォンが単なる通信ツールという枠を超え、私たちの生活に深く溶け込む「インテリジェントな相棒」へと進化しつつある。

ここでは2025年に発売されたモデルの紹介を交えながら、最新動向を解説する。

IIJ モバイルサービス事業本部 MVNO事業部 デバイス事業推進部 デバイスサービス推進課長

永野 秀太郎

折りたたみ式スマートフォンの新たな地平

2025年に入り、かつては未来のデバイスとされた「折りたたみ式スマートフォン」がさらに洗練され、いよいよ本格的な普及期を迎えようとしています。薄型・軽量化と耐久性の向上が、その大きな推進力になっています。

Samsung Galaxy Z Fold 7は、サムスン史上“最薄・最軽量”を実現したいわゆるフォールド(Fold:横折り)タイプのスマートフォンです。重さ約215グラム、広げた状態で約4・2ミリ、折りたたんだ状態で約8・9ミリという驚異的な薄さを達成しています。前モデルから約10パーセントの軽量化、約26パーセントの薄型化に成功しており、従来の折りたたみ式スマートフォンの課題であった「かさばる」「重い」といった点を大幅に克服しました。何より折り畳んだ状態で使用するサイズ感が、通常のストレートタイプのスマートフォンと変わらなくなりました。こうした改善により、「折り畳んでも使えるスマートフォン」ではなく、「広げて使えるスマートフォン」へと進化し、かねてから望まれていた横折り型スマートフォンとなりました。

日本では、SamsungやMotorolaなどの縦折り型スマートフォンのほうが多く登場しています。Motorolaのmotorola razr 50 ultraは、折り畳んだ状態でも使える4・0インチの大型カバーディスプレイを搭載しています。大きな画面により、通知の確認はもちろん、決済、音楽配信サービス、マップアプリなどを、開かなくても使えるのは非常に便利です。耐久性も妥協はありません。メインディスプレイにはCorning® Gorilla® Glass Victus®を採用し、カバーディスプレイは堅牢な素材で保護されています。さらに、折りたたみ機構には高耐久性のヒンジが用いられ、折りたたみ式ながらIPX8の防水性能を備えています。

日本では発売されていませんが、OPPO Find N5は、展開時約4・2ミリという驚異的な薄さを誇り、重さも約226グラムに抑えられています。Vivo X Fold5は展開時約4・3ミリの薄さ、Xiaomi MIX Flip 2は約199グラムという軽さを実現するなど、各社とも日本での展開は未定ですが、中国メーカを中心に折りたたみ市場に注力していることがうかがえます。

こうしたことから、折りたたみ式スマートフォンは、単に「折りたためる」ことから、薄さ・軽さ・耐久性、さらにはAI統合といった実用的な進化を遂げ、初期の“ギミック”重視から、日常使いの利便性と信頼性を重視する段階へと移行しています。

特にAI統合は、折りたたみというフォームファクターがもたらしてくれる大画面やデュアルスクリーンといった利点を、より直感的かつ効率的に活用するための手段となっており、折りたたみ式スマートフォンがニッチな製品から、有力な選択肢に転じる重要な契機になるかもしれません。

各社が薄型化とAI統合に注力することで、折りたたみスマートフォン市場はさらに競争が激化し、多様な価格や機能を持つモデルが登場するでしょう。こうしたことを通して、ユーザは自身のライフスタイルに適った折りたたみ式スマートフォンを選びやすくなり、市場のさらなる拡大が促されます。これは、単なる技術的進歩に留まらず、ユーザのライフスタイルに合わせた選択の幅を広げ、新たな需要を創出する可能性を秘めていると考えられます。

motorola razr 50 ultra

プロレベルの撮影を可能にするカメラ

スマートフォンのカメラは、もはや「手軽な記録ツール」の域を超え、プロレベルの撮影を可能にする「モバイルカメラ」へと進化しています。大型センサと高倍率望遠レンズ、そしてAIによる画像処理がその核となります。

Xiaomi 15 Ultraは、ライカ監修のクアッドカメラシステムを搭載しており、特に目を引くのが「1インチメインカメラ」(Sony LYT-900センサ)と「2億画素100ミリペリスコープ望遠カメラ」です。1インチセンサは、低照度下での優れたノイズ耐性やダイナミックレンジを獲得しており、プロフェッショナルな画質を実現します。2億画素の望遠は遠くの被写体を驚くほど鮮明に捉え、光学ズームで14ミリから200ミリという広範囲をカバーします。コンパクトデジタルカメラとの境界線だったズーム機能が、センサやレンズなどのハードウェア面での機構やAIによる画像補正によって強化され、最近は筆者も、コンパクトデジタルカメラの代わりに、スマートフォンを「カメラ」として持ち運ぶことが増えました。

Vivo X200 Ultraは、日本国内では発売されていませんが、「35ミリレンズ搭載の最強カメラフォン」と謳われ、背面には「2億画素/3・7倍望遠レンズ」を含むトリプルカメラを搭載しています。オプションでカールツァイスの2・3倍望遠レンズアクセサリーも用意され、最大5400ミリ相当の超望遠撮影もできるなど、ハイアマチュアを強く意識しています。これはもはやスマートフォンというより「コンパクトデジタルカメラ」と呼びたくなるほどです。

SONY Xperia 1 VIIは、ソニーのデジタル一眼カメラ「α™」シリーズのAI技術を応用した「AIカメラワーク」や「オートフレーミング」機能を搭載し、被写体追従や自動構図調整を可能にしています。さらに、前モデル比で約2・1倍大型化した「新しい超広角レンズ」と、120ミリ望遠レンズを用いた「テレマクロ撮影」にも対応し、幅広いシーンにおける表現力を高めています。Xperia 1 VIIは、一眼カメラであるαシリーズの入門モデルのような立ち位置になっており、画質が綺麗なことはもちろん、「カメラとしてのUX」を高めることを重視している点が、カメラも製造しているソニーらしい独自のアプローチだと思います。

スマートフォンのカメラは、単なる画素数競争から、大型センサ(1インチ)、高倍率望遠(ペリスコープ、2億画素)、そしてAIによる撮影アシストという多角的な進化を遂げています。これは、誰もがクリエーターになれる時代にあって、より専門的かつ創造的な写真・動画表現をスマートフォン1台で完結させたいというニーズに応えるものと言えるでしょう。

カメラ技術の進化は、スマートフォンが「いつでも持ち歩ける高性能カメラ」としての地位を確立しつつあることを示しています。特に1インチセンサや2億画素望遠は、かつて一眼レフやミラーレスカメラでしか得られなかった表現力をスマートフォンにもたらしてくれます。また、AIによる自動追尾や構図調整は、撮影技術の敷居を下げ、誰でもプロ顔負けの写真を撮れるようにすることで、クリエイティブな表現の民主化を加速させています。

今後の進化形として、スマートフォンの弱点である高倍率ズームを、ミラーレス一眼のように外付けできるようなプロトタイプも紹介されています。昨今のミラーレスカメラ市場の動向を加味すると、スマートフォンのカメラの進化が、一部のカジュアルユーザのカメラ離れを生むかもしれませんが、これは見方を変えると、スマートフォンが「カメラ」のエントリーモデルとしてのポジションを得るうえでの一過程と考えられるのではないでしょうか。

Xiaomi 15 Ultra

AIが変えるスマートフォン体験

2025年のスマートフォンにおいてAIは、もはや単なる「おまけ機能」ではなく、デバイスの頭脳として、私たちの日常を劇的に効率化し、よりパーソナルな体験をもたらしてくれるものになっています。今年度中にはスマートフォンの3台に1台が生成AIを搭載すると見込まれており、中価格帯モデルにも普及していくと予想されています。

GoogleのPixelシリーズは「Gemini」を搭載し、Gmail/Googleマップ/YouTube Music/Googleドライブなど、複数のGoogleアプリの情報を横断的に検索したり、タスクを完了したりできます。「Gemini Live」による双方向な音声対話AIも注目されています。

さらに、各メーカが独自のAIを搭載するようになっています。FCNT arrows Alphaは、クラウドとオンデバイスのハイブリッドで動作する独自のAI「arrows AI」を搭載し、カメラの高画質化や自動補正に加え、生成AIにより「やりたいことを伝えるだけで最適な機能を提案」できるようになるとのことです。メッセンジャーアプリの通知要約(LINE/Microsoft Teams/X/Instagram DM)への対応も予定されており、日本のユーザのニーズに合わせたAI機能を充実させるとしています。OPPOはAIに関する研究施設を有しており、一部のハイエンドモデルだけでなく、エントリーからミドルまでを含む全スマートフォンでAIを利用可能にすることを掲げています。同社のコンセプトは「心躍るAI体験を、もっと身近に」であり、おもにクラウドでAIを動かすことで、AI消しゴム2・0、AIクリッピング2・0といった画像編集機能や、 AI要約、 AIライター、AIスピーク、AIリプライといった「AIツールボックス」により、日常的な作業の効率化をサポートしています。

AIは、もはやフラッグシップモデルだけの特権ではなく、ミドルレンジモデルにも急速に普及しつつあり、機能的にもカメラ補正から、パーソナルアシスタント、情報要約、コンテンツ生成、さらにはOSレベルの最適化まで多岐にわたります。これは、スマートフォンがユーザの意図をより深く理解し、先回りしてサポートする「予測型UI」へと進化していることを示唆しています。今はまだAIの個性や機能を理解してユーザが使いこなす必要がありますが、近い将来、ユーザが意識せずとも、個人の創造性や生産性を拡張してくれる“強力な相棒”へと進化することが期待されています。

arrows Alpha

堅牢性とデザインの両立

薄型・軽量化が進む一方で、スマートフォンは日常の過酷な使用にも耐えうる堅牢性を両立しています。落下や水濡れに対する耐性は、もはやハイエンドモデルだけでなく、幅広い価格帯のモデルで標準機能となりつつあります。

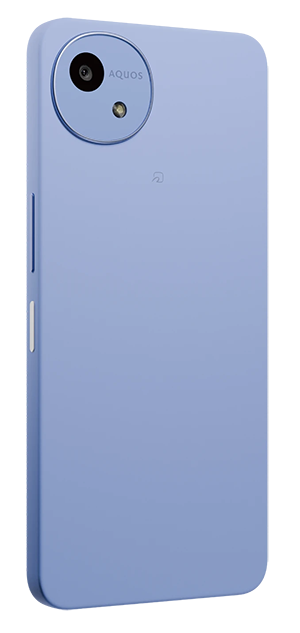

特に堅牢性については、日本市場で昔から求められてきた要件でもあるため、メーカが得意とする分野でもあります。SHARP AQUOS wish5は、エントリーモデルながら「タフネスボディ」を継承し、IP6Xの防塵性能とIP9Xの防水性能(高圧温水対応)を実現しています。さらに、MIL-STD-810Hの18項目に準拠した耐衝撃性も備え、ハンドソープでの洗浄やアルコール消毒も可能で、日常使いでの安心感が際立っています。FCNT arrows Alphaは、arrowsシリーズのDNAと称しているように堅牢性を追求しており、1・5メートルの高さからコンクリートに落としてもディスプレイが割れない設計や、米国防総省のMIL規格23項目に準拠し、IP68/IP69の防塵防水にも対応しています。約188グラム、約8・8ミリというサイズ感でこの堅牢性を実現しているのは特筆に値します。

かつて堅牢性は、特定の用途(アウトドア、作業現場など)に特化したモデルの機能でしたが、今では幅広い価格帯、さらには海外メーカの一部モデルにまで浸透しています。これは、ユーザがスマートフォンを多様な環境で、より長く、安心して使いたいというニーズの表れであり、メーカがデザイン性だけでなく、実用的な耐久性を重視していることを示唆しています。

高度な堅牢性が一般化することで、ユーザは高価なスマートフォンをより安心して日常的に使用できるようになり、買い替えサイクルが長期化する可能性もあります。FCNT arrows Alphaのように、ハイエンド性能と堅牢性を両立しつつ、価格も抑えるという戦略は、市場における「コスパの良い耐久性」という新たな価値提案を生み出していくでしょう。

AQUOS wish5

急速充電とバッテリー

スマートフォンのバッテリーは、大容量化と同時に「いかに短時間で充電するか」という課題にも応えています。2025年には、100Wを超える超急速充電が普及し始め、バッテリー寿命への配慮も進んでいます。

Xiaomi 15 Ultraは、5410ミリアンペア・アワーの大容量バッテリーを搭載し、90Wの「Xiaomiハイパーチャージ」に対応しています。Xiaomiは、しっかりした冷却システムを備えており、充電中の発熱を抑えることで安全性とバッテリー寿命への配慮を強調しています。

OPPO Find X8は、5630ミリアンペア・アワーのバッテリーを搭載し、80Wの「SUPERVOOCフラッシュチャージ」に対応しています。OPPOのSUPERVOOC技術は、低電圧・大電流方式を採用することで、本体の発熱を大幅に抑制し、バッテリー劣化を最小限に抑える安全設計を特徴としています。バッテリー残量に応じて充電電流を自動調整し、80パーセント以降は低電流充電に切り替えるなど、寿命を延ばす工夫が凝らされています。

急速充電は、単に「速さ」を追求するだけでなく、バッテリーの安全性と長寿命化を両立した技術へと進化しています。各社が100Wを超える充電技術を投入しながらも、発熱抑制や充電制御の最適化に注力しているのは、ユーザの懸念を払拭し、高速充電を安心して日常的に利用できる環境を整えようとしていることの表れと言えます。

高速充電技術の進化は、バッテリー切れに対する不安を大幅に軽減し、充電の「待ち時間」という概念を過去のものにしつつあります。特にメーカが安全性(冷却システム、低電圧・大電流方式、多段階制御)とバッテリー寿命への配慮を強調しているのは、技術の成熟とユーザの信頼獲得に向けた戦略的アプローチと考えられます。これにより、ユーザは充電頻度を気にせず、より自由にスマートフォンを利用できるようになります。

リチウムイオンバッテリーの特性上、継続的な給電はバッテリー寿命を縮めます。80W以上の急速充電だと、一般的な容量500ミリアンペア・アワーのバッテリーを満充電するのに30分かからないため、朝の支度時に充電しておくだけで100パーセントになります。実質、このくらいの待ち時間なら、他のことをしていればまったく気になりません。筆者は毎朝充電するだけにしています。

さらに進化するスマートフォン

2025年のスマートフォンは、折りたたみ式の成熟、プロレベルのカメラ性能、AIによるパーソナルな体験、そして日常使いを支える堅牢性と急速充電技術の融合によって、私たちの想像を超える進化を遂げています。これらの技術が一体化することで、スマートフォンは単なるデバイスではなく、私たちの生活を豊かにしてくれる“パートナー”になってくれると思います。

最後に今後の展望を述べますと、AIはより深くOSと統合され、ユーザの行動を予測し、先回りしてサポートする「予測型UI」が一般化すると考えられます。折りたたみ式は多様なフォームファクターを生み出し、利用シーンを拡大していくでしょう。カメラはAIと融合することで、誰もがクリエイティブな表現者となれるツールへと進化していくと考えられます。今後もスマートフォンはより手放せない相棒的存在へと進化していくでしょう。

- 企業情報

- 情報発信

- バックボーンネットワーク

- 採用情報

ページの終わりです