ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- IIJについて

- 情報発信

- 広報誌(IIJ.news)

- IIJ.news Vol.190 October 2025

- MVNOが創る多様性の世界

MVNOの進化とIIJmioの挑戦――IIJが描くモバイル戦略 MVNOが創る多様性の世界

IIJ.news Vol.190 October 2025

本稿では、MVNOが登場した背景を振り返ったうえで、MVNOがもたらした市場効果や具体的な活用事例、さらにはMVNO/MVNEとしてのIIJの事業を概覧する。

代表取締役 社長執行役員 Co-CEO&COO

谷脇 康彦

寡占市場からの脱却

「スマートフォンはコンピュータをポケットにいれたようなものだ。私たちの生活すべてがここに集約されている」――アップルの創業者スティーブ・ジョブズはかつてそう語りました。

現在、日本における携帯電話契約数は2億2千万を超え、スマートフォンの利用率は全体で74パーセント。20代から50代まではいずれも9割を超えており、スマートフォンは生活やビジネスに欠かせない必須アイテムとなっています。

スマートフォンの隆盛を支えてきたのが、言うまでもなくモバイルサービスの普及です。今から20年以上前の2000年代初頭、携帯電話サービスを提供するのはMNO(Mobile Network Operator)、すなわち総務省から電波の割り当てを受け、自前で携帯基地局などを設置した事業者に限られていました。しかし、割り当てられる電波資源は有限です。そのため、MNOは3社(現在は4社)に限定され、少数の事業者による寡占市場が形成され、そのなかでは十分な競争が生じず、料金の低廉化やサービスの多様化も十分ではありませんでした。そこでMVNO(Mobile Virtual Network Operator)が登場することになりました。

MVNOの登場

かつての固定通信の世界では、自前の回線設備で通信サービスを提供する設備事業者(Facility based provider)と、設備事業者から通信回線を借りて通信サービスを提供するサービス事業者(Service based provider)による2つのサービス形態が一般的でした。特に後者のサービス事業者は小回りが効き、きめ細かいニーズに応えられるため、その数は当時でも1万社を超えていました。ところがモバイル通信の世界には、そうしたサービス事業者がほとんど存在していませんでした。

なぜ、固定通信とモバイル通信でこのような違いが生じたのでしょうか? この疑問に答えたのが、2002年6月に総務省が公表した「MVNO事業化ガイドライン」(その後も数次にわたり改定)でした。このガイドラインは、電気通信事業法や電波法といった制度的な枠組みのなかで「MVNO事業を営むことは可能である」ということを初めて明確にしました。しかし、交渉力の面でMNOに劣るMVNOにとって、MNOの設備を利用する条件(例えば、ネットワーク使用料である接続料や接続に要する期間)は不利な状況に置かれていたため、公正な競争確保のためのルールの追加・整備などが総務省により行なわれました。

これらを受け、IIJの法人向けモバイルサービスは、ガイドラインの公表から6年後の2008年1月に、また、個人向けサービス(IIJmio)でのLTE対応モバイルサービスは2012年2月に、それぞれ始まりました。

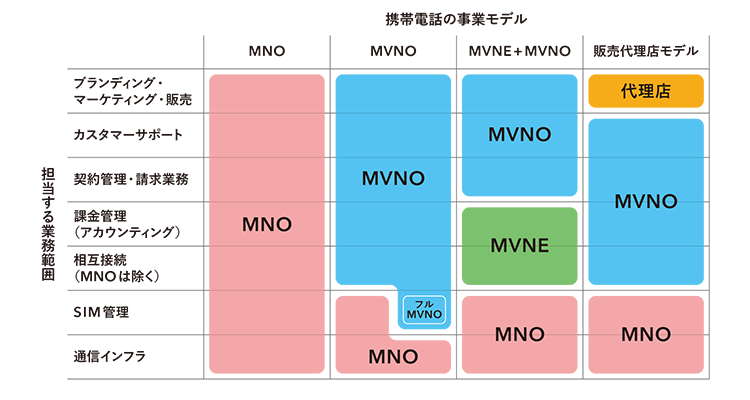

モバイルサービスの裏側:

MNO・MVNO・MVNEの関係性と機能分担

MVNOの登場により通信サービスは多様化。

事業者ごとの役割分担が、自由で柔軟なモバイル社会の実現を後押ししています。

MNO(Mobile Network Operator)

自社で通信インフラを保有・運営し、通信サービスを提供する事業者。日本ではNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルにあたる。

MVNO(Mobile Virtual Network Operator)

MNOの通信インフラを借りて、通信サービスを提供する事業者。事業者ごとの付加価値によって多様なサービスが存在する。

フルMVNO:SIMの発行・管理を自社で行なうMVNO。IIJは日本初のフルMVNOとして2018年からサービスを提供している。

MVNE(Mobile Virtual Network Enabler)

MNOとMVNOを仲介することで、MVNOを支援する事業者。MVNOはMVNEのサポートによって専門的なノウハウがなくても事業を展開できる。業務範囲はMVNE・MVNOによって異なる。

販売代理店モデル

販売代理店として自社ブランドで通信サービスを展開し、顧客管理や通信インフラはMVNOおよびMNOに任せる事業方式。IIJにおいてはビックカメラのBIC SIMや日本航空のJALモバイルが該当する。

MVNOがもたらした市場効果

MVNOがモバイル市場に参入することで何が起きたのでしょうか?重要なのは、利用者のモバイルサービスへの潜在的な需要を掘り起こし、モバイルサービスの多様化を促した点にあります。

IIJのモバイルサービスは、自らMVNOとしてサービスを提供する部分と、MVNOとしてサービスを展開したいプレーヤーに必要な環境を用意してサービス提供を“可能にする者(enabler)”、つまりMVNE(Mobile Virtual Network Enabler)という2つの役割を果たしており、提供総回線数は約577万回線にのぼります。(2025年6月末時点)

MVNOが多数存在することで料金プランやサービスの多様化が進みますが、これは必ずしも「MVNO=格安SIM」という単純な図式を意味するものではありません。

海外の事例を見ると、多くのMVNOがユニークなサービスを提供しています。例えば、高齢者向けのモバイルサービスを提供するMVNOは、高齢者に優しい大きなアイコン、シンプルなメニューのスマートフォンを用意し、体調が悪化した場合のサポートなども行なっています。また、スマートフォンの利用開始から10日間の利用状況をもとにAIが最適な料金プランを提案したり、アラカルト的にユーザ独自のプランを作るMVNOも存在します。これら以外にも、スーパーマーケット、旅行代理店、金融サービスなど、各領域を1つの市場セグメントとしてモバイルサービスを提供すると同時に、例えば、通信市場以外のプレーヤーがモバイルサービスを自社のサービスに織り込むことで、新しい付加価値を作り出すといった事例も見られるようになっています。

こうしたプレーヤーの多様性は、IoTビジネスの分野にも貢献しています。センサ類を通信回線でつないでデータなどを収集するIoTの分野では、これまでもさまざまな実証プロジェクトが行なわれてきましたが、最近はデバイスの高機能・低廉化、データ取得・解析ノウハウの蓄積、デバイスからデータを収集するための通信網の多様化などが進んでいます。

MVNO/MVNEとしてのIIJ

IIJが手がけるIoTビジネスも、工場内管理、物流、農林水産業、交通、セキュリティなど、ますます広がりを持つようになっていますが、MVNOとしてネットワークサービスを併せて提供することで、お客さまのIoTビジネスをパッケージとしてサポートする「サービスソリューション」が提供可能になっています。

さらに2024年4月にスタートした「IIJ公共安全モバイルサービス」も、MVNOの特性を活かしています。これは自治体、警察、消防といった公共安全業務の従事者専用のモバイルサービスであり、平時はもちろん有事には複数の通信事業者(マルチキャリア)の回線が使用できるため、どちらかの通信回線が遮断されても、生き残っている通信回線に切り替えて利用できるレジリエンスの高さや、本サービス専用の設備を運営することによるデータ通信の安定性など、MVNOならではのノウハウが活かされています。

IIJはインターネット関連技術をコアとして多様な事業展開を進めてきました。「自律・分散・協調」を基本精神とした“インターネットの自由”は、インターネットが社会の主要インフラになり得た重要な要素の1つです。かつて音声通話に限られていた携帯電話もIPベースのモバイルサービスとなり、インターネットと一体化しました。MVNOあるいはMVNEとしてのIIJの役割は“モバイルサービスの自由”を実現することにあります。

モバイル分野でのアプリケーションやソリューション開発に関連したコミュニティを含む、数多くのビジネスパートナーと連携した「共創」によって、サービスをいっそう拡充し、社会課題の解決や地域の活性化に今後さらに貢献していきたいと考えています。

- 企業情報

- 情報発信

- バックボーンネットワーク

- 採用情報

ページの終わりです