ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- IIJについて

- 情報発信

- 広報誌(IIJ.news)

- IIJ.news Vol.185 December 2024

- IT部門は情報技術と事業を融合し“両利きのDX”を果たせ

何に使う?ITリソース IT部門は情報技術と事業を融合し“両利きのDX”を果たせ

IIJ.news Vol.185 December 2024

多くの企業でDX推進が急務となっているが、その成否をわける要因は何なのか?

ここでは学術的知見やIIJでの実際の取り組みなどを見ながら、DX実現に至る方途を再考する。

IIJ 経営企画本部 副本部長

藤原 秀一

DXの思想的背景は「良い生活」の直接経験

今やデジタル・トランスフォーメーション(DX)は、その言葉を聞かない日がないほど、人々に認知されるようになりました。しかしながら、DXはあくまで手段でしかありません。その真の目的は何でしょうか。

DXという概念は、2004年に(当時スウェーデンのウメオ大学の教授であった)エリック・ストルターマン氏が記した「情報技術と良い生活(Information Technology and the Good Life)」という論文に端を発します。この論文では、DXを「デジタル技術が人間の生活のあらゆる側面に及ぼす(良い)変化、または(良い)影響」としています。冒頭部分を引用してみましょう。

「現在進行中の情報技術の発展は、新しい、そして非常に複雑な環境を作り出している。私たちの生活世界は、こうした発展によって劇的に影響を受けている」

ここで注目すべきは「生活世界」という言葉です。生活世界とは「現象学」という哲学の用語で「直接経験の世界」を意味します。現象学の提唱者であるエドムント・フッサールは、科学技術による客観性を批判しました。科学技術の進歩は、人類に幸福をもたらすという幻想を生じさせますが、実際には手段と目的が逆転して、技術的理性が多くの問題を引き起こしている、と説いたのです。フッサールは、科学技術による客観性に代わるものとして、存在に意味を与える主観性を重視しました。その基底を成すのが生活世界です。

例えば、私たちは「デジタル化によるコミュニケーション・ロス」という現象を目の当たりにしています。コミュニケーション手段をデジタル化することは、情報伝達の速度を上げて、意思疎通を活発にする目的を持っているはずです。にもかかわらず、なぜか私たちはオフィスの隣席に座っている人とチャットで会話しています。そんなことをするくらいなら、隣席の人に直接声をかけて、冗談交じりに会話するほうが、ずっと「良い生活」を送れるにもかかわらず……。なぜ、こうした現象が起こるのかと言うと、「手段を目的化している」からにほかなりません。

DXの思想的背景にある科学技術批判は、こうした事態に陥らないための戒めと言えます。DXの成否は、直接経験によって主観的に判断しなくてはなりません。その際、鍵となるのはデジタル技術であり、それを軽んじてはならないのですが、デジタル化したから良い生活が送れている、といった技術的理性だけで判断してはならないと考えられます。

情報技術と事業の融合

ストルターマン氏は、DXの未来を「情報技術と現実が徐々に融合し、あらゆるものが接続され、新しく付け加えられたものは、全体との区別がなくなる」と予言しました。情報技術と現実が融合した未来像のなかで、企業、そしてIT部門は、どのような目的意識を持てばいいでしょうか。それは「情報技術と事業との融合」であり、直言するなら「事業をデジタルサービス化する」ことです。事業にデジタル化された業務を埋め込んで、事業全体との区別をなくすのです。

経済産業省が令和元年に公表した「DX推進指標」は、DXを推進するうえでの課題や取るべきアクションを、関係者が認識を共有すべき指標として提示しています。ただ、この指標は、IT部門のようにDXを推進する組織が自己評価を行なう際には有益である一方、もっとも重要と思われる指標が欠落(埋没?)していることが気になります。すなわち「人々に良い生活、または良い影響を及ぼしているか」が見落とされているのです。また「企業全体に占めるデジタルサービスの割合」は項目として存在するものの、後方に控え目に登場するのみです。DXの思想的背景や未来像を顧慮するなら、これら2つの指標こそ決定的に重要なのです。

組織の進化論的モデル

DXの真の目的が「人々に良い生活、良い影響を及ぼす」といった社会的価値を求めるものだとしたら、どのようなプロセスをたどれば、その目的に到達し得るでしょうか。その際、IT部門にはどんな貢献ができるでしょうか。

DXの包括的研究では、そのプロセスを「企業がデジタル技術によって破壊を引き起こし、環境適応することで、価値創造の経路を変革する」としています。以下では「環境適応」について理解を深めるために、DXを「生物の進化」になぞらえて、考えてみましょう。

組織論には、生物の進化の類推をもとに組織の環境適応プロセスをモデル化した「進化論的モデル」という考え方があります。このモデルでは、組織の進化を引き起こす契機を「変異の発生」であると分析し、組織は生み出された変異のなかから有益なものを「選択」して「保存」することで学習する、とされています。「変異の発生」は、組織の多様性を拡大させるプロセスであり、価値創造の経路を部分的に破壊します。つまり「選択」「保存」は、多様性を縮減させるプロセスである一方、価値創造の経路を再構築する、とみなすことができるのです。それら2つのバランスによって、組織は徐々に環境に適応していきます。

例えば、私たちがコロナ禍に直面して行なったリモートワークへの移行を振り返ってみましょう。コロナ禍は全世界的に発生した外因性の変異でしたが、この変異を機にいっせいにリモートワークへの移行が進みました。移行が円滑だった組織もあれば、そうでない組織もあったでしょう。両者の分水嶺は、事業構造の変革や戦略転換などに合わせて組織行動を変革する、内因性の変異が始まっていたか否か、ではないかと考えられます。

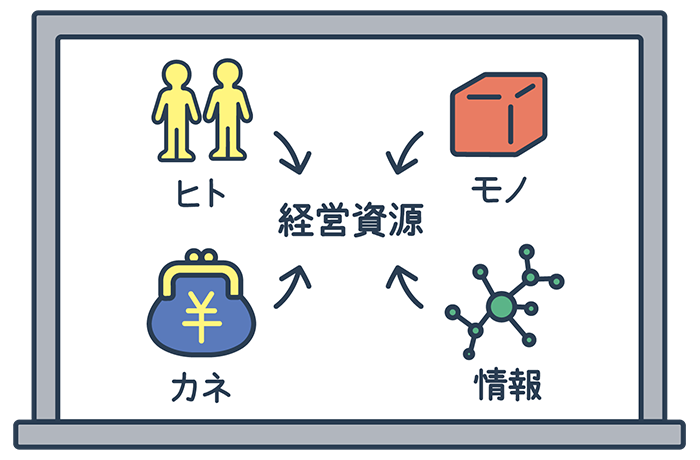

「環境適応」という文脈におけるIT部門の貢献は、変化を先取りしたり、予兆を捉えることで、手段としてのDXを駆使して、内因性の変異を発生させることにほかなりません。この変異を発生させる因子にはさまざまなものがありますが、鍵の1つは「資源配分」です。すなわち「ヒト・モノ・カネ・情報」といった資源をどのように配分するか、ということです。

ここで気をつけなければならないのは「変異の発生」に充てる資源は、リスクをともなう投資でもある、という点です。言い換えると、全ての取り組みを成功させたいという信念は、時に阻害要因にもなり得るのです。うまくいくこともあれば、行かないこともあるという“達観”に至れば、「環境適応」に一歩近づけるのではないでしょうか。

IIJのIT部門が実践する“両利きのDX”

最後に、IIJのIT部門が、どのようにDXを進めているかを紹介します。当社のIT部門は「BIRD(バード)」という名称です(これはもともと部門名で、近年の組織改編によって部門名ではなくなりましたが、今でも愛称として使われています)。

BIRDには、一般的なIT部門とは異なる役割があります。それは、お客さまに提供しているITサービスの開発の一翼を担う「開発部門」としての役割と、そのITサービスを自己利用する「検証部門」としての役割です。当社が提供しているさまざまなITサービスの共通部分は、BIRDが開発してきました。すなわち「事業のデジタルサービス化」に直接、貢献してきた、とも言えます。

BIRDでは、ガートナー社の提唱するTGRモデルを利用して、ITコストを管理しています。その基本的な考え方は、ITコストを「変革(Transform)」「成長(Grow)」「運営(Run)」の3つに分類して管理する、というものです。

「変革」のコストは、内因性の変異を発生させ、環境適応するために必要です。スタンフォード大学大学院教授のチャールズ・オライリー氏と、ハーバードビジネススクール教授のマイケル・タッシュマン氏が提唱した「既存事業の強化」と「新規事業の立ち上げ」を両立させる経営理論“両利きの経営”に即して言うと、「知の探索」に該当します。「成長」のコストは、すでに確立されている価値創造の経路を堅牢化するために必要で、これは「知の深化」に該当します。BIRDでは「変革」「成長」の2つのコストをいかに増やしていくかを最重要視しています。加えて、品質を守りつつ「運営・維持」していくためのコストをいかに縮減していくかも重視しています。

BIRDはこうした資源管理を通して(時にうまくいかないこともありますが……)“両利きのDX”を実現すべく不断の努力を続けています。

- 企業情報

- 情報発信

- バックボーンネットワーク

- 採用情報

ページの終わりです