ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- IIJについて

- 情報発信

- 広報誌(IIJ.news)

- IIJ.news Vol.182 June 2024

- 「サービスインテグレーション(SI)」とは何か?

IIJのサービスインテグレーション 「サービスインテグレーション(SI)」とは何か?

IIJ.news Vol.182 June 2024

本稿では、国内外のITを中心とした産業構造の変遷を見ながら、SIおよびSIerを取り巻く現状・課題・展望を考えてみたい。

IIJ 取締役 専務執行役員 ビジネスユニット長

北村 公一

1978年、新日本製鐵(現・日本製鉄)に入社し、計測・制御システムの開発などに従事。2001年、新日鉄ソリューションズ(現・日鉄ソリューションズ)の立上げメンバーとして、同社に移籍し、産業(製造業)、流通・サービス、テレコム、公共、鉄鋼、海外、営業統括、コンサルセンター、IoTなどを担当。04年、同社取締役。09年、同社常務取締役。12年、同社専務取締役。16年、同社取締役副社長執行役員。19年9月、IIJ入社。20年、当社専務執行役員ビジネスユニット長補佐。21年、専務取締役 ビジネスユニット長。

「システムインテグレーション大国」日本の残像

―― 日本は独自のシステムインテグレーション中心のITエコシステムを形成してきました。日本が「システムインテグレーション大国」になった経緯と理由を教えてください。

かくして日本製品は、高機能・高品質・低価格で圧倒的な国際競争力を誇りましたが、それらを支えたシステムは、ウォーターフォール型の開発をベースとしたもので、構築に際してはユーザ企業ごとに改良・改善が施された固有の要件を満たすために、システムインテグレーションが必要不可欠でした。製造業以外でも、創意工夫を凝らしたビジネスを支えるシステムには多くの要件が付随し、それらを実現するためにもシステムインテグレーションは必須でした。

欧米と比較して、日本は「システムインテグレーション大国」だと言われますが、その理由として、多くの日本企業が標準的なサービスに沿うだけでは業務を回せないという点が挙げられます。ERP(Enterprise Resource Planning:経営資源計画)の導入が盛んだった頃、欧米企業がBPR(Business Process Re-engineering:業務プロセスの再設計)にもとづいてERPをAsIs(基本機能そのままに)導入したのに対し、日本企業のシステムはSIerによるアドオンやカスタマイズを経ていることが多く、ERPの導入がうまくいかないケースが散見されました。また、日本企業(特に製造業)では、ボトムアップ方式の改善、知恵に根ざした独自の業務プロセスが定着しており、総じて現場力が強く、部署ごとの意識が強固であったことも日本を「システムインテグレーション大国」たらしめた要因と考えられます。

垂直統合型から水平分業型へ

―― 高コスト体質、多重下請け構造、長期化しがちなプロジェクトなど、これまでのシステムインテグレーションに対しては数々の問題が指摘されてきましたが、今、SI(サービスインテグレーション)には何が求められているのでしょうか?

デジタル化とITの進化により、米国企業は、垂直統合型(企画→設計→製造→保守を1社・1グループで回す自前生産主義)のビジネスモデルから、水平・国際分業型(熟練を要する技術ではなく、海外の安価な労働力を使って、標準化されたモジュールを組み立て加工する分業生産)に移行していきました。後者では、日本のお家芸であった製品や生産手段を改良・改善していくことより、早く・安く・大量に生産することが重んじられます。

例えば、かつてのIBMやNECに代表される垂直統合型のもと作られたPCに代わって、(Windows OSとIntel MPUを使えば、どのメーカでも同等の性能のPCを作ることができる)“ウィンテル”PCが世界を席巻しました。同様に、日本的な擦り合わせ技術の極意であったブラウン管テレビが、モジュール部品を組み立てるだけの液晶テレビに取って代わられ、日本の電機産業は凋落しました。もう1つ、サービスに関する事例を挙げると、1980年代にソニーのWalkmanが一世を風靡しましたが、Walkmanは単一の製品の優れた性能によって支えられていました。一方、アップルのiPodは、iTunesという配信サービスとセットになって、音楽を聴く環境そのものを変えました。アップルの戦略がデジタル化とITの発展を背景にしていることは言うまでもありません。

そして、こうした潮流に乗ろうとする新たな企業活動がDX(デジタルトランスフォーメーション)であり、目下、多くの企業はITを手段として、ビジネスモデルや組織を変革して、競争力を確保しようとしています。企業にとって、ひと昔前のITは業務を効率化するものだったのに対し、DXではユーザの要求を柔軟に捉えて、新たなビジネスモデルの実現を促すものになっています。

DXを成功に導くには「戦略立案→開発→試行→検証→評価」という一連のサイクルをスピーディーかつ主体的に(自前で)回していかなければなりません。なぜなら、DXは新たなビジネスモデルへの挑戦であり、スクラップ&ビルドをともなう試行錯誤の連続だからです。そのためには、ウォーターフォール型開発のように現場の要求を精緻にまとめてからシステムを開発するといった手順では時間がかかりすぎてしまいます。そこで近年では、大規模なシステムでもアジャイル型開発が珍しくなくなってきました。

SIerは生き残れるか?

―― SIを取り巻く環境が変化するなか「SIerはなくなる」とか「大型案件のシステムインテグレーション需要だけが残る」など、さまざまな意見があるようですが、そのあたりの展望はいかがですか?

現行のDXは、情報システム部門ではなく、ビジネス部門(事業部門)が主体となって開発・導入・運用を進めているケースが多い。ただ、ビジネス部門の人たちは業務知識(ドメイン知識)には精通していても、ITの知識・経験は乏しいことがあるので、情シスのメンバーをチームに組み入れたり、社外から専門家(DX OfficerやChief Data Officer)を招聘したりして、アジャイル型開発を試みていますが、苦戦しているところが多いようです。DXでは当然、即時性と実用性が求められるわけで、今後のSIはアジャイル型開発による内製化がメインになると考えられます。

欧米の企業は自社内に多くのIT人材を抱えていて、システムを内製する文化が定着していますが、日本企業は、情シスを通して、外部のSIerに構築を委託してきました。米国ではSEの72パーセントが企業に所属するのに対し、日本では75パーセントがSIerやITベンダに所属しているというデータもあります。さらに、近年の急速かつ複雑なITの技術革新が、SIerの支援を受けないアジャイル型開発をいっそう困難にしています。

アジャイル型開発におけるSIerの役割は、組織のメンバーに欠けているITの知見をコンサル的に補うことが基本となりますが、最近ではアジャイル型請負開発の導入も始まっています。それは、ビジネス価値、つまり「業務を遂行するうえで優先度の高い機能」を絞り込んで、その範囲で請負開発を実行し、必要に応じて同様のサイクルを繰り返していくというものです。さらに一部コンサル系SIerが進めているレベニューシェア(成果・成功報酬)という形態も今後、増えていくかもしれません。

ユーザ企業におけるSIとの付き合い方

―― ユーザ企業は今後、 SIもしくはSIerにどう関わっていけばいいでしょうか? その際、IIJにはどんなことができるでしょうか?

最近では「うちのITシステムは内製するから、小回りのきく人を5人ほどよこしてほしい」といった“いいとこ取り”の委任契約を結ぶユーザ企業も出てきています。ただ、DXを主導している事業部門はビジネスモデルややりたいことはわかっているけど、技術的なところまで内製できるかというと、それはむずかしい。ですから、完全にSIerが要らなくなったわけではないのです。

理想的には、DXを進めるうえで有効なサービスをパーツとして持っているIIJのような企業が、ユーザ企業のビジネス部門とタッグを組んで、業務知識(ドメイン知識)のプロが「こういうふうに変えたい」とイメージしているところを「それならこういうふうにやったらどうですか」といった具合に協業する。昔はなかなかそういった関係にはなれなかったのです。

IIJは、IoT、無線、モバイル、マイクロデータセンター……等々、ユーザ企業がDXや新しいビジネスモデルを実現するうえで有用なサービスをラインナップしています。IIJのマルチクラウドの接続技術や「Microsoft 365導入支援ソリューション」が方々から引っ張りだこなのも、ユーザ企業が自前でやりたくてもできないところ、つまり“痒い所に手が届く”サービスだからです。であれば、我々は彼らのやりたいことを、アジャイル型で開発して、足りないパーツは他社のサービスや技術で補完しながら、最終的な組み上げを請け負えばいい。かつてのウォーターフォール型のように全てを自前で賄う必要はないし、そもそも不可能なので、汎用性の高いサービスをいち早く取り込んで、ハイブリッドに使いこなしていく。そういったことができるのが、我々のストロングポイントです。

IIJはインターネットからスタートしました。今後もネットワークは絶対になくなりませんが、技術的なハンドリングは非常にむずかしい。創業時から高い技術力にもとづいてサービスを組み合わせ、提供してきたIIJは、ユーザ企業や競合他社から見ても“余人をもって代えがたい”ポジションにあるのです。

もうひとつ付け足すなら、「利便性」と「セキュリティ」は、常にトレードオフの関係にあります。だから、多くのSIerは利便性だけを追求するか、セキュリティだけを追求するかのいずれかになりがちです。その点、IIJは利便性とセキュリティの両方に関する知見を持っている。それらを塩梅よく提供できるSIerはなかなかいないので、IIJの活路はそういう方向にあると考えています。

―― 非常によくわかりました。ありがとうございました。

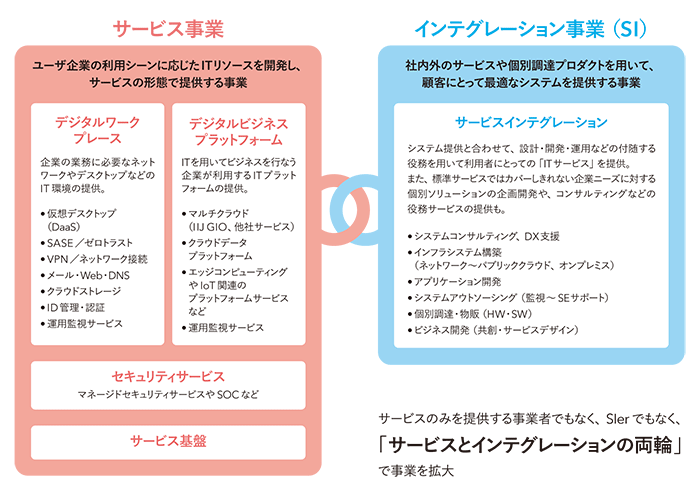

IIJのSI事業の位置付け――事業優位性

ウォーターフォール型開発とアジャイル型開発

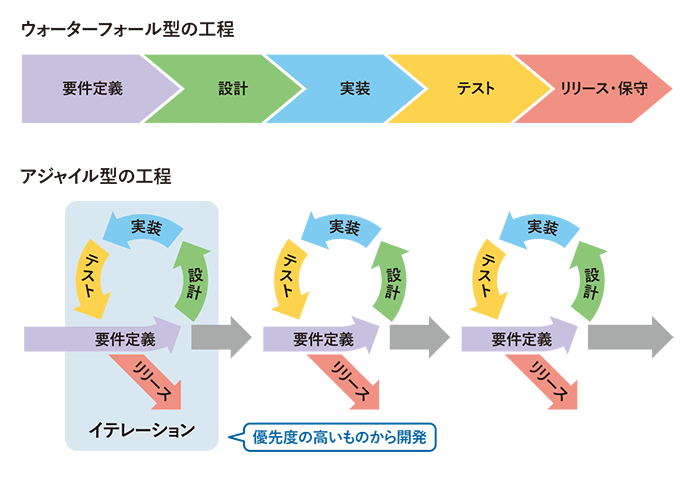

- 従前のシステムインテグレーションは「ウォーターフォール型開発」と呼ばれ、長く日本企業の業務システムの主流であった。ウォーターフォール型開発では、発注者(ユーザ企業)とシステム開発者(SIer)が十分な時間と工数を投入し、システムの仕様を基本設計書に落とし込み、それにもとづいてSIerが請負開発する。ウォーターフォール型開発では、ユーザ企業とSIerのあいだの責任分担が明確である反面、開発に要する期間が長期化しやすいという欠点がある。

今日、アマゾン、楽天のようなECサイトや、ウーバー、パーク24といったシェアリングサービスは、我々の生活に欠かせない存在となっているが、こうした新しいビジネスモデルは常に変化し、変化それ自体が競合他社に対する差別化要因となっている。ゆえに、ユーザ企業の要求は刻々と変化し、変化のスピード自体が速まると同時に、ビジネスサイクルのスピードも速くなっている。そのため、全ての仕様を確定してからスタートするウォーターフォール型開発では対応が遅れがちになる。また、早期に仕様を確定しようとすると、リスクを見越して何でも取り込もうとして、使われない機能が大量に作り込まれることになる。

ウォーターフォール型開発に代わって、近年、導入が進んでいるのが「アジャイル型開発」である。アジャイル型開発においては、業務上、プライオリティの高い機能やプロセスを選別してリソースを傾注し、短期間での実用化を目指す。全機能を同時に作り込まないで、優先度の高いものから順に作り、そのサイクル(イテレーション)を繰り返しながら、必要に応じて変更を加え、システム全体の完成度を高めていく。これにより、高いビジネス価値をもたらすものが早期に開発・検証されるため、工期とリスクを低減できる。

現在、多くの企業のDX実現には、このアジャイル型開発が広く取り入れられている。今のSIに求められる最大の要求は、アジャイル型によって可能となる、DX推進に適した短期間開発と言える。

- 企業情報

- 情報発信

- バックボーンネットワーク

- 採用情報

ページの終わりです