IIJ編集部の特別企画第二弾:中国市場で日本企業が押さえておきべき3つのポイント~IIJグループが贈る成功するためのヒント~

index

2025/10/14

日系企業が中国でビジネスを成功させるために大切なのが、中国市場における慣習・文化・法律を理解すること。現地事情を理解しない限りビジネスはうまくいかないばかりか、場合によっては罰則のリスクもあり得る。

そこで今回は特別企画第二弾として、IIJ編集部がこれまでリサーチしてきた情報をもとに、現在の中国市場のビジネスで押さえておくべきポイントを3つ厳選して紹介する。中国拠点のIT・セキュリティレベルを向上したいIT担当者や、これから中国市場に進出したい日本企業の経営層の方におすすめだ。第一弾ともつながる内容になっているので、気になる方はぜひそちらも併せてチェックしてみてほしい。

なお、記事中には中国のIT市場に詳しいIIJ Global Solutions Chinaの野底 隼矢(以下、野底)からの、中国市場で役立つワンポイントアドバイスもいくつか掲載。一般的な国内メディアでは扱っていない、現地のスタッフだからこそわかる裏事情も必見だ。

野底隼矢

IIJ Global Solutions China Inc.

大学卒業後、日系クラウドベンダに入社。主に中国に進出する日系企業様を中心に、中国向けWebサイト/アプリケーションのインフラ構築及びICP登録の支援、日中間ネットワーク遅延改善、中国向けシステムの法令対応に関するプロジェクトに従事。

2025年4月よりIIJ Global Solutions Chinaに入社し、中国内で事業を展開する日系企業様を中心に、中国拠点のIT環境刷新、セキュリティ改善、ゼロトラスト、中国法令対応を中心に支援を行っている。

中国のIT・セキュリティ用語徹底解説

はじめに中国のIT・セキュリティの基本用語について解説する。

グレートファイアウォール(GFW)

中国独自の検閲システムを代表する一つで、中国内のWebサイトや通信において“不適切”なものを検知してブロックするのが主な役割。GFWは2000年前後から段階的にスタートして以来、中国国内の社会的・政治的秩序の維持、国家の安定、テロリズムの防止を目的に稼働し続けている。なお、ブロックはドメインやIPアドレス単位で実施される。例えば中国拠点と日本拠点をIPsecVPNで接続しても、日本拠点側の固定IPがブロックされると通信ができないので注意が必要だ。

一方で、中国国内から特定の国外サイト・サービス・コンテンツへのアクセスをブロックする場合もある。GFWの本旨は「中国内の検閲システム」であるものの、日本企業のビジネスにおいて最も影響がありそうなのはGoogleなどの検索エンジンやX・Facebookなどの各種SNSへのアクセス規制だろう。

Googleに関してはGoogle Workspaceを導入していると、Gmail・Google Driveといった関連サービスが利用不可になる。たとえGFWで遮断されていないウェブサイトでも、ウェブサイト内にGoogleマップが埋め込まれていると閲覧できないほど、規制が徹底しているため注意だ。そのほかFacebook・Instagramといった大手SNSも規制対象であり、マーケティングや販売などに関するSNS運用は、後述する中国内のチャネルを活用するほかない。

なお、一般企業で導入しているファイアウォールは「不正アクセスなどから社内ネットワークを守るツールの一つ」として知られているが、GFWは中国国家主導の情報統制策の一環であるという意味で別種の存在と認識しておこう。

ICP登録

中国でウェブサイトを開設する際に必要な手続き・登録制度で、2000年に制度が発表・開始された。GFWとともに中国のインターネット規制政策の象徴的な存在といえる。サイト運営者の身元の明確化や有害情報の拡散防止に寄与している制度だ。申請のおおまかな流れは下記の通りだ。

- 中国法人及び中国レジストラから取得するドメイン・中国サーバ・各種書類を用意

- クラウド事業者やDC事業者に届け出、およそ一か月で申請が終了

- 払いだされたICP番号をウェブサイト下部に記載、そこからMIIT(工業情報化部)のウェブサイトにリンクされることで完了

なお、ICP登録していなければサーバの80(HTTP)・443ポート(HTTPS)が開かないなど、中国国内でアクセス制限対象となることが多い。

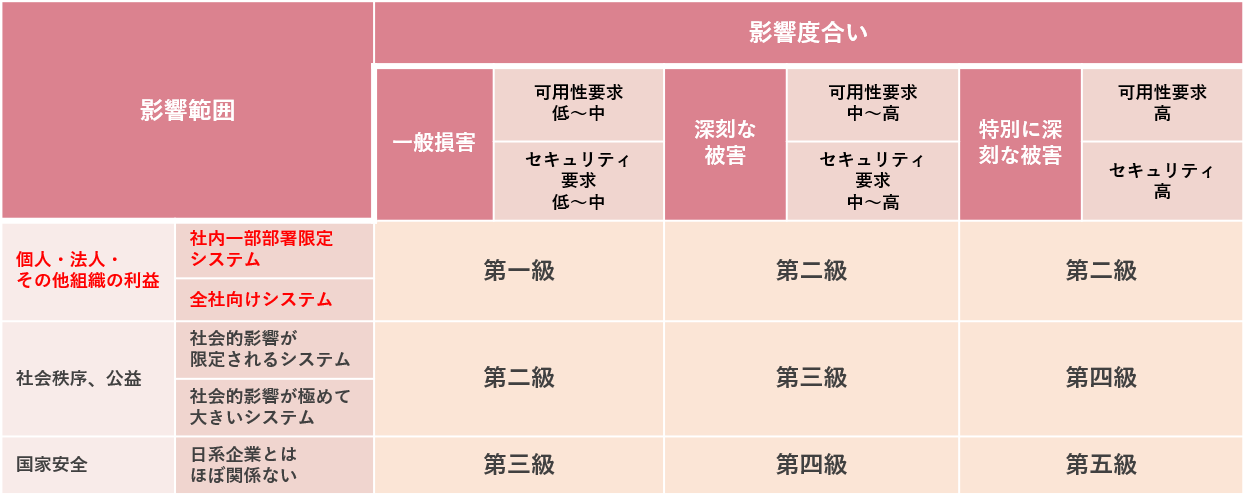

等級保護

2017年に施行されたサイバーセキュリティ法第21条で定めらているもので、情報システムで障害もしくは情報漏洩が発生した際に、システムを保有する主体含め、社会・国家へ及ぼす影響の広さ並びに深刻度合いによって、システムごとの重要性(等級)を定め、その重要性に応じて、しかるべきセキュリティ対策内容を定義し、管理する制度だ。GFW・ICP登録と同様にサイバーセキュリティ管理の基盤となっている。2007年に初版が施行、最新版である2019年の「等級保護2.0」まで情勢に合わせてブラッシュアップされてきた。情報システムの重要度やリスクに応じて、ネットワークの重要度が等級で1級「一般保護」から5級「特別重点保護」までに分類される。

等級保護制度では技術的対策(アクセス制限・監査ログ など)・管理的対策(運用ルール・インシデント対応 など)が求められ、中国内の企業のみならず中国で事業を行う日系企業も対象となる。

要求されるセキュリティ対策は以下のように等級によって異なる。等級に見合った対策が確認されない場合や、是正が入り、改善されない場合は罰金や業務停止命令といった行政処分のほか、業務資格の取り消しといった罰則がある。

中国版 Microsoft 365

中国大手のキャリアニュートラルなデータセンター事業者であるVNET(旧 21vianet)が運営しており、中国版のMicrosoft 365としてMicrosfot社から技術提供を受けて、中国国内に準拠した独自のサービスを展開している。2014年から中国国内向けに正式に提供スタートした。

中国国内のローカル企業による運営は、目まぐるしく変わる国内の法規制への迅速な対応や、中国語による迅速なサポートといったオリジナルな強みを持つ。また、表示される言語は中国語のみならず、英語や日本語のほか各国の言語を選択できる。UIはほぼ国際版と同様のため、日系企業もあまり違和感なく利用できるだろう。一方で、FormsをはじめとするMicrosoftが提供している一部サービスが使えないなど、中国に進出する日系企業にとっては機能面で不十分な部分もある。

野底のワンポイントアドバイス!

グローバル版Microsoft365と機能面で差異はあるものの、中国からグローバル版への接続に遅延が生じる可能性を鑑みると、中国の拠点においては中国版M365を選択する方がメリットが大きいと言えます。そのほかデータを中国国内に保存する点や、日本語を言語として選択できることもあって、実際に中国版M365を採用している日系企業が多いのが現状です。

電信業務目録

中国では国家的戦略として、IT・通信・エネルギー・金融といった分野では業界別に目録を作成し、外資規制を厳格化している。例えばIT・通信業界では「電信業務目録」を作成し、中国国内で通信・ネット関連のサービス提供にライセンス取得を義務付けている。電信業務目録の中には中国国内企業(内資比率51%以上の企業)にのみデータセンター事業を許可する「IDCライセンス」や、ニュースやECサービスといった営利性があると判断されるサービスを中国で展開する際に必要な「ICP商用ライセンス」などが記載されている。

Microsoft 365のグローバル版と中国版の関係のように、グローバル企業が事実上中国で直接的に事業を展開できないことで技術のみを中国内の企業に提供、パートナーとしてサービス提供するといった形が一般的である。

中国のIT・セキュリティの特徴

次に中国のIT・セキュリティの特徴についてまとめる。日本ではあまり馴染みのない特徴もあるので、日系企業はよく把握しておくことをおすすめする。

日中間で通信が遅延することがある

GFWでブロックされないウェブサイトでも、日本のサーバーにうまくアクセスできない場合がある。例えば中国拠点から日本国内のデータセンターにあるシステムやファイルサーバへのアクセス、中国ユーザの日本ウェブサイトへのアクセスなど、あらゆる場面で日中間の通信遅延が起こる可能性がある。日中間の回線の帯域不足による輻輳、さらにアクセスルートが欧米を経由して遠回りになってしまうことなどが要因とされ、日本企業は何かしら独自の対策の必要がある。

野底のワンポイントアドバイス!

日中間通信遅延を解消するためには、以下のような内部向け対策と外部向け対策がそれぞれおすすめです。

【内部向け対策】

適切な国際間VPNを経由して日本へアクセスすると安定した通信環境を構築できます。また、中国に一部システムを移行することも通信安定につながります。

【外部公開向け対策】

WebサイトのドメインをICP登録したのちに、中国内のサーバやCDNを利用してWeb公開するのがおすすめです。こうすることで中国ユーザに近い位置で、安定してコンテンツ配信ができます。

日本企業(海外企業)が新規参入しにくい分野がある

前述した電信業務目録などの業界別の目録にて言及されている分野の中には、日本企業が新規参入しにくいところが存在する。例えば、電信業務目録内に記載あるCDN・コールセンターといった事業は中国内の企業が強く、日本企業の参入は難しいのが現状だ。もし新規参入が厳しい分野を狙うとすれば、Microsfot社のように中国の現地パートナーを経由して、自社のサービスを展開する方法を模索するのも良いだろう。

野底のワンポイントアドバイス!

国家による統制や企業連携が強固な中国において、新規参入が困難な分野はほかにも存在します。例えば通信インフラ分野では「中国電信(ChinaTelecom)」「中国移動(ChinaMobile)」「中国聯通(ChinaUnicom)」といった国有企業が、電信業務目録内の「第一類データ通信業務」にて認可の上で事業を展開しており、外資系企業はほぼ新規参入できません。

キャッシュレス社会のもとでデータ収集が進んでいる

中国では急速にキャッシュレス化が進んでいる。アリペイ(Alipay)及びウィ―チャットペイ(WeChat Pay)を中心に、スマホ決済(キャッシュレス決済)が日本以上に浸透しており、個人情報収集を絡めた国家戦略の一つとして政府もそれを推進している。

ユーザの決済時の利便性が向上する一方で、決済時に記録された個人情報を政府や有力企業が収集・活用する側面もある。個人の消費行動や位置情報を過度に追跡することでプライバシーを侵害、さらにはシステム障害時の決済活動への悪影響など様々な弊害が懸念される。

中国進出で成功をつかむためのポイント3選

最後に日系企業による中国進出が成功するためのポイントを3つに厳選して紹介する。

中国独自のチャネルを積極的に活用する

中国独自のチャネルを活用するのがおすすめ。中国ではグローバルに展開している検索エンジンやSNSは利用制限される一方で、独自のチャネルが展開されている。例えばLINEやFacebookを組み合わせたような「WeChat」、中国版Twitterとして知られる「Weibo」、中国版インスタグラムとして知られる「小红书(RED)」などは中国独自の巨大チャネルだ。自社のデジタルマーケティングやブランディング活動ではこのような独自のチャネルを活用することが欠かせない。

人口と国土を活用したマーケティング

中国は日本と比べて人口がはるかに多く、国土も広大で地域ごとに特色がある。そのため単一市場としてではなく、都市部や農村部など、各地域を別の市場として捉え、マーケティング・広報戦略を展開していくことが大切だ。

例えば北京・上海といった大都市と農村部、あるいは東北・南・内陸といった観点を持つことが重要だ。また、インフルエンサーというと、グルメや旅行、美容、ファッションといった特定分野に特化し多くの支持を集めている人を想像するかと思うが、中国では農作業風景や伝統料理といった自然と寄り添う田舎暮らしを発信する田舎系のインフルエンサーも存在する。地域に根差したマーケティング施策の一環として、各プラットフォームにて地元情報を発信している“ローカルインフルエンサー”を活用するのも良いだろう。

独特な通信環境・法律・文化に詳しい“現地のパートナー”を見つける

これまで解説してきたように、通信環境・法律・文化などあらゆる点が独特な中国では、現地の事情に詳しいパートナーの存在が必要不可欠だ。中国においてはパートナーを作ることによる主なメリットは以下のように様々である。

| 市場理解の支援 | 現地の消費者のニーズ・文化・ビジネス習慣などの理解をサポートする。現在急拡大しているキャッシュレス社会や政府・大企業の連携などについても、現地パートナーからリアルな事情を聞ける |

|---|---|

| 法規制の対応 | 法律や規制への円滑な対応を支える。中国では電信業務目録をはじめ業界ごとに様々なルールが敷かれ、それらが随時更新されるため、最新情報を掴んでいる現地のパートナーからヒアリングすることが大切 |

| 効率的な事業展開 | 現地のパートナーから市場に対する的確なアドバイスをもらえるため、結果的に効率的な事業展開が可能になる |

以上のように現地のパートナーは、自社をあらゆる面からサポートできる。自社単体で市場に挑むより、パートナーと手と手を取り合って、余計なインシデントなく着実に事業を成長させることが大切だ。

中国の拠点活動をサポート!IIJ Global Solutions Chinaによる支援

今回は中国のIT・セキュリティ用語紹介から、IIJ Global Solutions China・野底によるリアルなアドバイスまで様々な中国市場の現在をお届けした。中国市場をリサーチしたい日本企業のIT担当者にとって、少しでも参考になれば幸いだ。

IIJ Global Solutions Chinaでは野底をはじめ、日中でのビジネス経験を持ち、中国市場に精通した人材が多数在籍し、日系企業のビジネスを日々陰ながら支えている。特にセキュリティ対策・通信トラブル・法規制などに関して、現場と経営者、そして攻撃者の3つの視点に立った現実的な対策立案を実施してきた。

IIJではIT資産・侵害ポイント・不必要な情報資産の露出などのリスクを可視化するセキュリティ調査サービスをはじめ、様々なサービス・ソリューションを展開している。調査・分析による本質的な課題解決を提供するので、一度お気軽に相談してみてほしい。